Genealogia degli Dei Romani

Il Periodo Numinoso o Arcaico Romano

Questo è il periodo precedente alla forte influenza ellenica, un periodo, si potrebbe dire, animista o parzialmente spiritista. Questi termini sono tuttavia molto ampi e non coprono completamente la natura specifica dei Numi romani, che erano spesso più che semplici spiriti, bensì poteri divini con un proprio nome e culto.

- Giano (Janus): Il dio dalle due facce, guardiano delle porte, degli inizi e dei passaggi. Era una delle divinità più antiche e unicamente romane, senza un chiaro equivalente greco.

- Quirino (Quirinus): Un antico dio sabino della guerra e della comunità, successivamente identificato con Romolo divinizzato. Era parte di una triade arcaica romana (Giove, Marte, Quirino).

- Vesta (Vesta): Dea del focolare domestico e del fuoco sacro dello stato romano. La sua venerazione era centrale nella religione romana, custodita dalle Vestali.

- Lari (Lares): Spiriti protettori della casa, della famiglia, dei campi e degli incroci stradali. Erano venerati in ogni casa.

- Penati (Penates): Dei protettori della dispensa e delle provviste della casa, e per estensione, della famiglia e dello stato. Spesso venerati insieme ai Lari.

- Fauno (Faunus): Un antico spirito dei boschi, della natura selvaggia, dei pastori e delle greggi, talvolta associato al panico.

- Termine (Terminus): Il dio dei confini e dei cippi di confine, che proteggeva la proprietà.

- Fons (Fons): Il dio delle fonti e delle sorgenti.

- Volturno (Volturnus): L’antica divinità legata al fiume Tevere.

- Pomona: Dea dei frutti, degli alberi da frutto e dei giardini.

- Vertumno (Vertumnus): Dio delle stagioni, del cambiamento, della crescita e dei giardini.

Queste divinità erano profondamente radicate nella vita agricola, familiare e civica dei primi Romani e rappresentano lo strato più autoctono e caratteristico della loro religione prima dell’ampia ellenizzazione.

Per i Numi romani sopra elencati la loro “genealogia” è più concettuale o funzionale che biologica o di successione dinastica.

Erano figure che “erano” lì, legate alle fondamenta del mondo e della vita romana, senza la necessità di un racconto sulla loro nascita da altri dèi. Erano proprio l’espressione di un divino intrinseco e permeante, tipico di quel primo strato religioso.

Questi numi non “apparvero dal nulla” in senso mitologico, non c’è un mito specifico che racconti la loro “nascita” da genitori divini come accade per gli dèi greci. Erano spesso concepiti come manifestazioni di forze o poteri divini intrinseci alla realtà, piuttosto che come esseri generati.

Ebbero un origine funzionale e focale, infatti molti di loro erano legati a funzioni specifiche, p.es. Giano alle porte e Termine ai confini, o a luoghi precisi, p.es. Fons alle fonti e Volturno al Tevere. La loro “esistenza” era intrinsecamente legata a queste funzioni o luoghi, non a una nascita da altri dèi.

Erano percepiti come poteri primordiali, eterni e onnipresenti negli ambiti di loro competenza. Non avevano bisogno di un “padre” o una “madre” nel senso antropomorfo, perché rappresentavano già le forze fondamentali che erano lì dall’inizio o che governavano la realtà quotidiana. Giano, ad esempio, era spesso considerato il più antico degli dèi romani, al di là di ogni generazione.

A differenza dei Greci con Esiodo, i Romani non svilupparono una “Teogonia”, nascita degli dèi, sistematica e unificata per questo strato di divinità, quindi mancava un Mito di Creazione Unificato. Le loro origini erano spesso implicite nella loro funzione o semplicemente accettate come parte della realtà divina.

Quando Roma adottò la mitologia greca, ne incorporò anche la cosmogonia (Caos, Urano, Gea), ma questa non fu applicata retroattivamente per creare genealogie per i Numi romani più antichi.

Il Periodo Greco-Romano o Antropomorfico

Questo è il periodo in cui gli dèi indigeni romani vengono sempre più assimilati e identificati con le divinità greche, acquisendo tratti antropomorfi, personalità, miti e genealogie complesse. Giove, Giunone, Nettuno, Venere e gli altri dei olimpici dominano questo periodo, affiancando e talvolta sovrapponendo i Numi più antichi.

Gli dèi romani acquisirono le personalità, le storie e le relazioni familiari dei loro equivalenti greci, mantenendo però i loro nomi latini e talvolta acquisendo enfasi e attributi specifici della cultura romana.

I Numi, però, non scompaiono!

Da notare però che i Numi del periodo arcaico non spariscono in questo periodo! Questa è una delle caratteristiche più interessanti e uniche della religione romana. Invece di scomparire, i Numi coesistono con gli dèi antropomorfi di origine greca e, in molti casi, vengono integrati o assimilati a essi.

In pratica, la religione romana diventa un sistema stratificato, dove le antiche credenze numinose si fondono e coesistono con le divinità antropomorfe di derivazione greca. Non c’è una sostituzione, ma piuttosto un’integrazione e un arricchimento.

I Romani erano molto pragmatici e inclusivi nella loro religione, tendendo ad assorbire nuove divinità e culti piuttosto che a eliminarli.

Infatti i Numi continuano a essere venerati. Il loro culto rimane vivo, specialmente a livello domestico e locale. Ad esempio, i Lari e i Penati continuano a essere onorati in ogni casa romana. Vesta e il suo fuoco sacro rimangono centrali per la religione di stato, custoditi dalle Vestali. Giano continua a presiedere agli inizi e ai passaggi. Queste divinità rappresentano la pietas romana, la devozione verso gli antenati, la famiglia e le tradizioni.

Inoltre, alcuni Numi vengono identificati con gli dèi greci che presentano funzioni simili, ma mantengono spesso le loro peculiarità romane. Ad esempio, Vesta è assimilata a Estia, ma il culto delle Vestali rimane un’istituzione romana unica; Fauno è spesso associato a Pan, ma conserva le sue caratteristiche di spirito italico dei boschi; Saturno (un Titano greco, Crono) viene associato a un antico dio italico dell’agricoltura e dell’età dell’oro. Altre divinità romane preesistenti, come Marte (dio italico della guerra e dell’agricoltura), acquisiscono le caratteristiche del greco Ares, ma mantengono un’importanza molto maggiore nel pantheon romano (essendo padre di Romolo e Remo).

Per finire, in molti casi, i Numi continuano a coprire ambiti specifici che gli dèi olimpici, pur essendo più “universali”, non toccavano con la stessa granularità. Ad esempio, c’erano Numi per ogni fase della crescita del grano, per l’apertura e la chiusura delle porte, per la protezione dei bambini in ogni fase della loro vita. Questa miriade di divinità minori funzionali non scompare, ma si affianca al pantheon maggiore.

Le Divinità Primordiali

Sono le entità cosmiche da cui tutto ebbe inizio, principalmente adattate dalla mitologia greca.

- Chaos (Caos – Χάος – Kháos): Il vuoto primordiale. Genera spontaneamente:

- Terra (Terra Mater – Γαῖα – Gaía): La Terra Madre. Genera spontaneamente:

- Urano (Uranus – Οὐρανός – Ouranós – Il Cielo)

- Tartaro (Tartarus – Τάρταρος – Tártaros): L’abisso profondo.

- Amor (o Cupido – Ἔρως – Érōs): L’Amore primordiale (forza generatrice).

- Erebo (Erebus – Ἔρεβος – Érebos): Le Tenebre.

- Notte (Nox – Νύξ – Nyx): La Notte.

Figli di Notte (spesso con Erebo o da sola):- Aether (Etere – Αἰθήρ – Aithḗr): La Luce Celeste.

- Dies (Giorno – Ἡμέρα – Heméra): Il Giorno.

- Somnus (Sonno – Ὕπνος – Hýpnos): Il Sonno.

- Mors (Morte – Θάνατος – Thánatos): La Morte.

- Parche (Parcae – Μοῖραι – Moîrai): Le dee del destino.

- Furiae (Furie – Ἐρινύες – Erinýes): Le dee della vendetta.

- Terra (Terra Mater – Γαῖα – Gaía): La Terra Madre. Genera spontaneamente:

La Prima Generazione Divina: Titani (Romanizzati)

- Urano (Uranus – Οὐρανός – Ouranós – Il Cielo) e Terra (Terra Mater – Γαῖα – Gaía – La Terra) ebbero:

- I Titani (Titanes – Τιτάνες – Titánes) – Dodici, 6 maschi e 6 femmine:

- Oceano (Oceanus – Ὠκεανός – Ōkeanós)

- Coo (Coeus – Κοῖος – Koîos)

- Crio (Crius – Κρεῖος – Kreῖos)

- Iperione (Hyperion – Ὑπερίων – Hyperíōn)

- Giapeto (Iapetus – Ἰαπετός – Iapetós)

- Saturno (Saturnus – Κρόνος – Krónos): Il più giovane e potente dei Titani, signore del tempo, che detronizzò Urano.

- Teia (Theia – Θεία – Theía)

- Opi (Ops o Rea – Ῥέα – Rhéa): Titanide della maternità e abbondanza, moglie di Saturno.

- Temi (Themis – Θέμις – Thémis): Titanide della giustizia e dell’ordine divino.

- Mnemosine (Mnemosyne – Μνημοσύνη – Mnēmosýnē): Titanide della memoria.

- Febe (Phoebe – Φοίβη – Phoíbē)

- Teti (Tethys – Τηθύς – Tēthýs)

- I Titani (Titanes – Τιτάνες – Titánes) – Dodici, 6 maschi e 6 femmine:

La Seconda Generazione Divina (Figli di Saturno e Opi)

- Saturno (Saturnus – Κρόνος – Krónos) e Opi (Ops – Ῥέα – Rhéa) ebbero i seguenti figli (gli Olimpi della prima generazione), che Saturno inghiottì tranne Giove:

- Vesta (Vesta – Ἑστία – Hestía): Dea del focolare.

- Cerere (Ceres – Δήμητρα – Dēmḗtra): Dea dell’agricoltura e dei raccolti.

- Giunone (Iuno – Ἥρα – Hḗra): Regina degli dei, dea del matrimonio.

- Plutone (Pluto o Dite – ᾍδης – Háidēs): Dio degli Inferi.

- Nettuno (Neptunus – Ποσειδῶν – Poseidṑn): Dio del mare, dei terremoti.

- Giove (Iupiter o Jupiter – Ζεύς – Zeús): Il più giovane, salvato da Opi, divenne il Re degli Dei e del Cielo.

La Terza Generazione Divina: I Dodici Dei Maggiori Romani (Dii Consentes)

Dopo aver detronizzato Saturno, Giove (Iupiter – Ζεύς – Zeús) divenne il capo del pantheon. Il gruppo principale di divinità risiedeva sul Colle Campidoglio (Capitolium) a Roma, dove sorgeva il Tempio di Giove Ottimo Massimo, dedicato alla Triade Capitolina (Giove, Giunone e Minerva). Questo tempio era il centro del culto di stato romano, il simbolo della potenza e della protezione divina su Roma. Era il luogo dove si svolgevano le cerimonie più importanti, i trionfi e i giuramenti.

I 12 Dii Consentes (i principali dei romani, con le loro controparti greche):

Plutone (Pluto – ᾍδης – Háidēs), pur essendo un fratello di Giove e un dio importante, è il signore degli Inferi e di solito non risiede sul Colle Campidoglio con gli altri, quindi non viene incluso tra i 12 Dii Consentes tradizionali.

- Giove (Iupiter – Ζεύς – Zeús): Re degli dei, dio del cielo, del fulmine e del tuono. (Figlio di Saturno e Opi)

- Giunone (Iuno – Ἥρα – Hḗra): Regina degli dei, dea del matrimonio e della famiglia. (Figlia di Saturno e Opi, moglie e sorella di Giove)

- Nettuno (Neptunus – Ποσειδῶν – Poseidṑn): Dio del mare, dei terremoti e dei cavalli. (Figlio di Saturno e Opi, fratello di Giove)

- Cerere (Ceres – Δήμητρα – Dēmḗtra): Dea dell’agricoltura e dei raccolti. (Figlia di Saturno e Opi, sorella di Giove)

- Apollo (Apollo – Ἀπόλλων – Apóllōn): Dio della luce, della musica, della poesia, della profezia e della medicina. (Figlio di Giove e Latona – Λητώ – Lētṓ). Nota: Apollo è uno dei pochi dèi il cui nome è rimasto lo stesso in latino e greco.

- Diana (Diana – Ἄρτεμις – Ártemis): Dea della caccia, della luna, della castità e della natura selvaggia. (Figlia di Giove e Latona, sorella gemella di Apollo)

- Marte (Mars – Ἄρης – Árēs): Dio della guerra. (Figlio di Giove e Giunone. A Roma aveva un’importanza e un culto molto maggiori rispetto ad Ares in Grecia, essendo padre di Romolo).

- Venere (Venus – Ἀφροδίτη – Aphrodítē): Dea dell’amore, della bellezza e della fertilità. (Nata dalla schiuma del mare dopo la castrazione di Urano o figlia di Giove e Dione – Διώνη – Diṓnē).

- Vulcano (Vulcanus – Ἥφαιστος – Hḗphaistos): Dio del fuoco, dei fabbri, degli artigiani e delle fucine. (Figlio di Giunone, spesso senza Giove in alcune versioni, o figlio di Giove e Giunone).

- Minerva (Minerva – Ἀθηνᾶ – Athēnâ): Dea della saggezza, della guerra strategica, delle arti e dei mestieri. (Nata dalla testa di Giove).

- Mercurio (Mercurius – Ἑρμῆς – Hermēs): Messaggero degli dei, dio del commercio, dei viaggiatori, dei ladri. (Figlio di Giove e Maia – Μαῖα – Maîa).

- Bacco (Bacchus o Liber Pater – Διόνυσος – Diónysos): Dio del vino, dell’estasi e del teatro. (Figlio di Giove e Semele – Σεμέλη – Semélē, una mortale).

- (In alcuni elenchi, Vesta – Ἑστία – Hestía – occupa un posto tra i 12, cedendo poi il suo posto a Bacco per mantenere il numero fisso.)

Le discendenze umane/mortali degli Dii Consentes

In generale, molti fondatori di dinastie o città romane antiche (spesso chiamati “eroi” o “semi-dei”) avevano genitori o antenati divini.

Tuttavia, gli esempi dei Cesari e di Augusto sono particolarmente noti perché sono figure storiche ben documentate che hanno attivamente utilizzato queste pretese genealogiche per fini politici e di legittimazione in un’epoca di grande trasformazione.

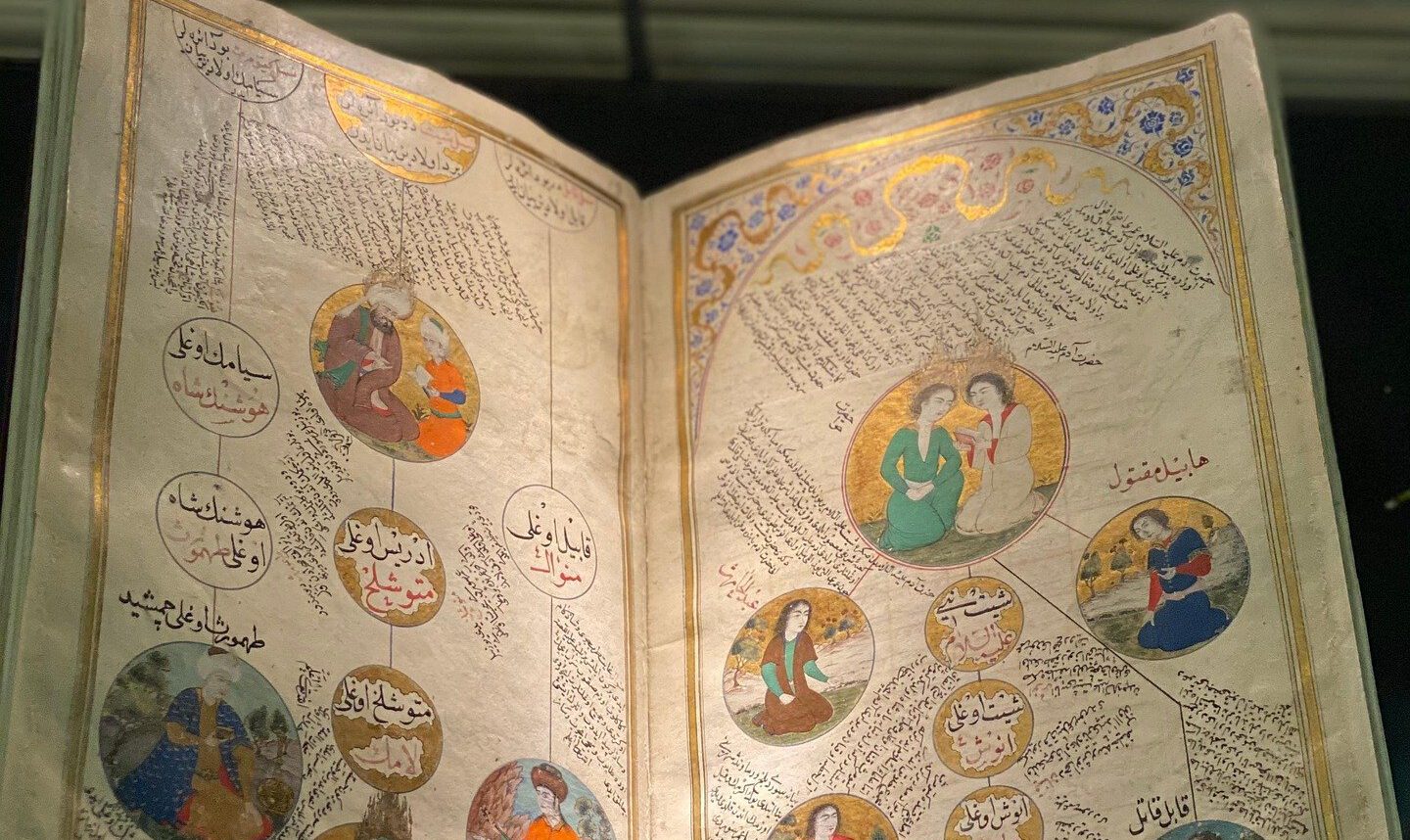

Gli antenati ed i discendenti di Enea

- Venere (Afrodite) e Anchise generano Enea.

- Enea fugge da Troia e arriva nel Lazio,

- dove suo figlio Ascanio (anche chiamato Iulo) fonda Alba Longa.

- Dalla linea dei re di Alba Longa,

- discende Rea Silvia.

- Rea Silvia e il dio Marte generano Romolo e Remo.

- discende Rea Silvia.

- Enea fugge da Troia e arriva nel Lazio,

In sintesi: Venere → Enea → Ascanio (Iulo) → Re di Alba Longa → Rea Silvia (e Marte) → Romolo e Remo.

Nel mito romano, Romolo e Remo (o, secondo alcuni autori antichi, Romo) si dicevano discendenti da Enea. Erano, nella tradizione mitologica romana, due gemelli, uno dei quali, Romolo, fu il fondatore eponimo della città di Roma e suo primo re. La data di fondazione di Roma è indicata per tradizione al 21 aprile 753 a.C. (detto anche Natale di Roma e giorno delle Palilie). Secondo la leggenda, erano, come si è appena visto, semidei, essendo figli di Rea Silvia (Rhea Silvia), discendente di Enea, e di Marte.

Questo collegamento era estremamente importante per i Romani perché:

- Connetteva Roma alla gloriosa tradizione troiana: Permetteva ai Romani di vantare un’origine antica e nobile, collegandosi al ciclo epico di Troia, proprio come facevano i Greci.

- Forniva una doppia ascendenza divina: Romolo e Remo non solo avevano una divinità femminile (Venere, tramite Enea) nella loro ascendenza, ma anche un dio maschile (Marte, dio della guerra e protettore di Roma) come padre diretto. Questo rafforzava enormemente la loro statura e la sacralità della fondazione di Roma.

Questa genealogia era un pilastro dell’identità romana e veniva utilizzata per celebrare le origini divine e il destino grandioso della città e del suo popolo.

Giulio Cesare (Gaius Iulius Caesar)

Collegamento Divino: Venere (Venere è la controparte romana di Afrodite – Ἀφροδίτη).

Genealogia/Pretesa:

La gens Iulia, la famiglia patrizia a cui apparteneva Giulio Cesare, rivendicava orgogliosamente la discendenza da Iulo (o Ascanio), figlio dell’eroe troiano Enea. Enea era a sua volta figlio della dea Venere e dell’umano/mortale Anchise (Ἀγχίσης Ankhísēs).

Cesare usò questa discendenza divina nella sua propaganda politica, ad esempio dedicando un tempio a Venus Genetrix (Venere Progenitrice) a Roma, sottolineando le origini divine della sua famiglia. Anche il suo erede, Augusto, manterrà e rafforzerà questo legame.

Augusto (Gaius Octavius Thurinus, poi Gaius Julius Caesar Augustus)

Collegamento Divino: direttamente da Venere (attraverso l’adozione da parte di Cesare) e indirettamente da Apollo (si narrava che Apollo avesse avuto un ruolo nella sua concezione o lo avesse favorito).

Genealogia/Pretesa:

Come erede di Giulio Cesare, Augusto ereditò e amplificò la pretesa di discendenza da Venere.

Inoltre, stabilì un forte legame con Apollo, di cui si considerava un favorito e quasi un “figlio spirituale”, contribuendo a diffondere un culto imperiale che lo associava alla divinità.

Alcune casate nobiliari italiane

Le Grandi Famiglie Baronali Romane (Nobiltà Nera)

Queste famiglie, che dominarono la politica romana e papale per secoli nel Medioevo e nel Rinascimento, spesso si vantavano di un’origine che affondava le radici nella Roma antica.

- Colonna: Una delle più potenti e antiche famiglie romane. Vantava origini dalla gens Anicia, un’antica famiglia romana senatoria. Anche se non direttamente da Cesare o Augusto, rivendicavano un legame con la nobiltà romana pre-imperiale e imperiale.

- Orsini: Un’altra famiglia baronale romana di enorme influenza. Anche loro rivendicavano origini antichissime, sebbene le loro genealogie siano state spesso oggetto di dibattito. Miravano a collegarsi alle più antiche e prestigiose gentes romane.

- Conti (di Segni, di Tuscolo): Queste famiglie, che diedero anche molti Papi, avevano radici profonde nel Lazio e vantavano origini aristocratiche romane.

- Caetani (o Gaetani): Questa famiglia, da cui provenne Papa Bonifacio VIII, rivendicava anche essa un’origine molto antica, talvolta collegandosi a leggendarie discendenze da famiglie consolari romane.

È importante sottolineare che, per queste famiglie, la “prova” di tali discendenze spesso si basava su tradizioni orali, documenti discutibili o interpretazioni creative. Raramente c’era un albero genealogico ininterrotto e scientificamente verificabile fino all’epoca imperiale. Il loro scopo era il prestigio e la legittimazione sociale e politica.

Alcune Famiglie Italiane del Sud (Regno di Napoli e Sicilia)

Nel Meridione d’Italia, alcune famiglie nobili di antichissima origine, spesso di fondazione normanna o longobarda, potevano a volte tentare di inserire nelle loro genealogie collegamenti con figure romane per esaltare la loro antichità.

Tuttavia, questi erano meno diretti e meno “imperiali” rispetto alle famiglie di Roma stessa.

È inoltre cruciale ricordare che, per la quasi totalità di queste pretese genealogiche risalenti all’età romana, manca una documentazione storica e genealogica continua e verificabile in senso moderno.

Il “salto” di circa 800-1000 anni tra la caduta dell’Impero Romano e l’emergere delle prime registrazioni affidabili di queste famiglie rende quasi impossibile stabilire una discendenza diretta.

Queste “origini romane” erano piuttosto costruzioni culturali e politiche, messe in atto per conferire un’aura di legittimità, prestigio e antichità a famiglie che si affermavano nel Medioevo. Vantare un antenato romano significava connettersi a un passato di gloria, diritto e civiltà che continuava a essere un potentissimo simbolo di potere e autorità.

- Caracciolo: Una delle più antiche e illustri famiglie nobili del Regno di Napoli. Alcune loro tradizioni genealogiche (spesso fiorite nel Rinascimento e in epoche successive per glorificare il lignaggio) li facevano risalire a esponenti della gens Caracia dell’antica Roma.

- Sanseverino: Potentissima famiglia principesca e ducale, tra le più importanti del Regno di Napoli. Come molte grandi casate feudali, ambivano a radici antichissime e in alcune versioni della loro storia si ventilava un’origine che affondava le radici nella nobiltà romana.

- Filomarino: Famiglia napoletana di grande rilevanza, si diceva discendente da un ramo dei Marini, un’antica famiglia romana. Anche in questo caso, la costruzione genealogica era funzionale al prestigio.

- Pignatelli: Illustre famiglia di origine napoletana. Alcune interpretazioni delle loro origini li collegavano a famiglie senatorie romane, benché tali connessioni siano più legate al desiderio di nobilitazione che a prove concrete.

- Ruffo (di Calabria): Tra le più antiche e potenti famiglie del Sud. Sebbene la loro origine storica sia ben documentata a partire dall’alto Medioevo, le leggende familiari spesso ricercavano un’ascendenza nell’aristocrazia romana o addirittura in figure leggendarie dell’antichità classica.

Casate Europee (con pretese indirette o mitiche)

Dinastie Reali e Nobiliari dell’Europa Medievale

Molte casate reali e nobiliari d’Europa, in particolare in Francia e in Inghilterra, svilupparono nel Medioevo il cosiddetto “Mito delle Origini Troiane”.

Essi pretendevano di discendere dagli eroi di Troia (spesso tramite Enea o altri principi troiani fuggiti e giunti in Occidente). Poiché Enea era figlio di Venere e capostipite della Gens Iulia, queste pretese creavano un legame indiretto e lontano con il mondo romano e le sue figure più illustri (Cesare, Augusto), conferendo un’aura di antichità e “romanità” (o almeno di origine prestigiosa dal mondo classico).

I Capetingi e le Dinastie Reali di Francia (Merovingi, Carolingi, Capetingi):

La leggenda delle origini troiane era estremamente influente nel medioevo.

Attraverso Enea (figlio di Venere e capostipite della gens Iulia di Cesare e Augusto) o altri eroi troiani come Francione (il mitico antenato dei Franchi), queste dinastie cercavano di collegarsi all’antichità e al prestigio del mondo classico e, indirettamente, agli imperatori romani che avevano governato quelle terre.

Non era una discendenza diretta da un imperatore specifico, ma un’origine comune e gloriosa dal mondo che aveva generato anche gli imperatori.

I Merovingi e le Presunte Discendenze Divine (e le loro fonti)

I Merovingi (la dinastia che regnò sui Franchi dal V all’VIII secolo) vantavano effettivamente diverse origini mitologiche per legittimarsi, ma con delle distinzioni cruciali:

Discendenza Pagana/Eroica (Reale per la loro epoca):

“Mito delle Origini Troiane”: come abbiamo visto sopra, i Merovingi promossero la leggenda che li faceva discendere da Francione (o Franco), un mitico principe troiano (spesso identificato con Astianatte, figlio di Ettore), fuggito dopo la caduta di Troia.

Questa era una pretesa molto diffusa tra le dinastie medievali europee (e indirettamente li collegava al prestigio romano e a figure come Enea, figlio di Venere). Questa era una leggenda che i Merovingi stessi, o i cronisti della loro epoca, promuovevano e in cui credevano per la loro legittimazione.

Origine da un “Quinotauro”: una leggenda ancora più bizzarra e antica, menzionata in fonti merovinge, narrava che il capostipite Meroveo (da cui deriva il nome della dinastia) fosse stato concepito da un’unione tra sua madre e una sorta di mostro marino o divinità marina simile a un toro (“quinotauro”).

Questa leggenda (che potrebbe riflettere antichi miti germanici) era un modo per attribuire un’origine soprannaturale e misteriosa alla dinastia, sottolineandone la potenza e il carattere quasi magico.

Presunta Discendenza da Gesù e Maria Maddalena (Teoria Moderna, Non Storica)

La teoria che i Merovingi discendano da una linea di sangue di Gesù e Maria Maddalena (vedi anche il corrispondente capitolo nella Genealogia Biblica) non è una pretesa fatta dai Merovingi stessi o dai loro contemporanei.

Questa è una teoria moderna, resa popolare in particolare dal libro Il Santo Graal (The Holy Blood and the Holy Grail, 1982) di Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln, e poi enormemente diffusa dal romanzo Il Codice da Vinci (The Da Vinci Code, 2003) di Dan Brown.

Questa teoria suggerisce che Gesù e Maria Maddalena si sarebbero sposati, avrebbero avuto dei figli, che sarebbero poi fuggiti in Gallia (Francia) e avrebbero dato origine alla dinastia Merovingia.

Questa teoria è universalmente respinta dagli storici, dai teologi e dagli accademici come pseudostoria, basata su interpretazioni errate, documenti falsificati (come i Dossiers Secrets), e speculazioni non supportate da alcuna prova storica, biblica o archeologica credibile.

Non c’è alcuna indicazione che i Merovingi stessi avessero mai promosso una simile genealogia.

In conclusione

I Merovingi vantavano effettivamente una discendenza “pagana” o eroica (dal principe troiano Francione/Astianatte e, più enigmaticamente, dal “quinotauro”). Questi erano miti che loro stessi usavano per la loro legittimazione nel contesto della loro epoca.

La discendenza da Gesù e Maria Maddalena è invece una leggenda moderna senza alcun fondamento storico, nata molto dopo la fine della dinastia merovingia e non collegata alle loro pretese originali.

Previous Post

Genealogia degli Dei GreciComments are closed.